Namen & Neues

Debatte ums Kriegsgefangenenlager in Lichterfelde-Süd

Veröffentlicht am 11.05.2023 von Boris Buchholz

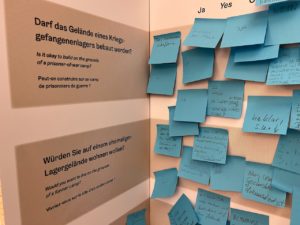

Darf das Gelände des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers in Lichterfelde-Süd bebaut werden und braucht Berlin dort einen weiteren NS-Gedenkort? Viele blaue Zettel mit Aufschriften wie „Ja“, „Si“, „Oui“, „Always“, „We cannot forget what happened“ und „Ja, Wohnraum schaffen“ hängen am Ausgang der Ausstellung „Vergessen und vorbei?“ im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Schöneweide. Hier und da ist auch ein „Nein“ und „Wir haben genug Gedenken, macht was Schönes draus“ zu lesen.

Doch die Mehrheit der Ausstellungsbesucherinnen und -besucher, die sich auf den Post-it-Zetteln an der Umfrage beteiligt haben, wollen beides: Viele neue Wohnungen, die von der Groth-Gruppe gebaut werden, und ein würdiges Erinnern an die Kriegsgefangenen.

Wie dieses Erinnern, das auch ein Denkanstoß für die Zukunft sein soll, organisiert werden soll, da sind sich die Senat, Bezirk, Bauherr und zivilgesellschaftliche Organisationen inzwischen einig – im Groben. Eine Baracke des Kriegsgefangenenlagers Stalag III D, Kommando 500, es befand sich auf dem heutigen Areal des größten Wohnungsbauvorhabens des Südwestens, bleibt erhalten. Die Groth-Gruppe wird sie sichern und herrichten, dann soll ein Erinnerungsort dort einziehen. Auch die Fundamente von zwei Wachtürmen des Lagers werden sichtbar bleiben. Auf dem Neubaugebiet sollen Stelen und ein Modell des Lagers aufgestellt werden. Mit digitalen Mitteln wie Audio- oder Videoguides soll der Ort des Schreckens auch nach der Bebauung mit Wohnungen und Einfamilienhäusern erlebbar bleiben. All das ist bereits in einer Vereinbarung zwischen dem Landesdenkmalamt und der Groth-Gruppe verankert.

Doch welches Konzept in einem neuen Lern- und Gedenkort verfolgt werden soll, was genau die Inhalte sein werden und woher die Finanzierung für den Betrieb kommt, ist ungeklärt. Auch einen Träger für den Erinnerungsbetrieb gibt es noch nicht. Museen, Kirche, Initiativen, Gedenkstätten wie die Topographie des Terrors als auch der Bezirk haben bereits mit den Köpfen geschüttelt, sie kämen als Betreiber nicht infrage.

Bezirk in der Verantwortung. Gleichwohl sagte der scheidende Steglitz-Zehlendorfer Stadtentwicklungsstadtrat Michael Karnetzki (SPD) bei einer Diskussionsrunde zur Zukunft des Lagers am vergangenen Donnerstag in Schöneweide: „Der Bezirk wird sich mehr Gedanken machen müsse, wie das Gedenken gestaltet werden soll.“ Der ausgearbeitete Vertrag zum Erhalt der Baracke sei „eine leere Hülle“. Steglitz-Zehlendorf sei in der Pflicht, sich bei der Suche nach einem Träger stärker als bisher einzubringen. Selber sei der Bezirk nicht in der Lage, den neuen Erinnerungsort zu betreiben: „Das überfordert uns finanziell.“ Ein Betreiber müsse schnell gefunden und dann Mittel akquiriert werden.

Auf eine schnelle Klärung der Trägerschaft drängt auch Thomas Schleissing-Niggemann, Vorsitzender der Initiative KZ-Außenlager Lichterfelde. Es waren Bürgerinitiativen wie seine, die 2017 auf das Kriegsgefangenenlager wieder aufmerksam machten und den Blick der Öffentlichkeit nach Lichterfelde-Süd lenkte. Allerdings seien die beteiligten Vereine klein, es würden sich dort vor allem ältere Menschen engagieren: „Das Dornröschen ist erwacht, aber die Prinzen und Prinzessinnen, die es wachgeküsst haben, sind Ü70“, sagte er. Er mache sich Sorgen, dass die Überreste des Lagers unter Vandalismus, sich ausbreitender Natur und Witterung leiden und zunehmend verfallen.

Die Groth-Gruppe hat sich zur Sicherung der erhaltenen Baracke verpflichtet. Für die spätere Ersteinrichtung der Baracke stellt der Investor 20.000 Euro zur Verfügung. Aber mehr als Zäune aufzustellen und einen Wachschutz patrouillieren zu lassen, sei momentan nicht möglich, sagte Anette Mischler, die Pressesprecherin der Groth-Gruppe, bei der Diskussion. Ihre Firma würde gerne schon längst Hand anlegen. Aber: „Solange wir kein Baurecht haben, dürfen wir auf dem Gelände nichts verändern.“ Der Bebauungsplan für das Vorhaben in Lichterfelde-Süd ist seit Jahren Thema der Bezirkspolitik; nach der öffentlichen Auslegung im vergangenen Sommer ist das Bezirksamt immer noch dabei, die eingegangenen Einwendungen aus der Bürgerschaft und von Trägern öffentlicher Belange wie Feuerwehr, Nachbargemeinden oder Stadtreinigung auszuwerten und in den Plan zu integrieren.

Stadtrat Karnetzki bittet um Geduld, der Bebauungsplan müsse mit Sorgfalt aufgestellt werden. „Das schlimmste wäre, wenn der beschlossene Bebauungsplan vor Gericht scheitert, dann fangen wir wieder von vorne an“, sagte er. Er erwarte das Ergebnis der Auswertung „vor der Sommerpause“. Und er fügt hinzu: „Ich habe meine Amtszeit als Stadtentwicklungsstadtrat dafür genutzt, dass es schneller geht.“ Am 24. Mai wird sein Nachfolger ins Amt gewählt. Anette Mischler geht davon aus, dass der Bebauungsplan im September von der Bezirksverordnetenversammlung beschlossen sein wird.

Erst danach können auch die archäologischen Grabungen auf dem Gelände des ehemaligen Lagers beginnen. Die Groth-Gruppe wird sie beauftragen, das Landesdenkmalamt wird sie begleiten. Noch wisse man wenig über das Lager, erklärte Christoph Rauhut, der Direktor des Amts, am Rande der Veranstaltung. Er gehe davon aus, dass die Grabungen im Winter 2023/2024 beginnen können. Die Idee von Thomas Schleissing-Niggemann, in geeigneter Weise auch Schulklassen an den Grabungen zu beteiligen, finde er gut. Das hänge vor allem von der ausführenden Fachfirma und dem Interesse der Schulen ab. Wichtig sei es, mehr zu erfahren und an einem Konzept für den Gedenkort zu arbeiten: „Der Eintrag in die Denkmalliste löst keine Fragen.“ Authentischen Orten komme im Kampf gegen Fake News eine große Bedeutung zu.

„Ich bin gespannt auf die archäologischen Ausgrabungen“, sagte Christine Glauning, die Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit. Zwar habe es in der NS-Zeit rund 3000 Lager aller Arten in Berlin gegeben, doch sei kein anderes Kriegsgefangenenlager in Berlin sichtbar geblieben. „Alle Relikte, die wir noch finden, haben eine große Bedeutung, einfach weil es nicht mehr viele gibt.“ Sie freue sich, sagte sie zu Michael Karnetzki, „dass der Bezirk mehr Verantwortung übernehmen wolle“. Sie sei optimistisch, dass sich bei der Entwicklung eines Konzepts auch die Frage der Trägerschaft klären lasse.

Ein Zuhörer brachte auch gleich eine Idee zur Finanzierung in die Diskussion ein: Warum werde immer davon geredet, dass der Bezirk oder das Land Geld geben sollten? „Für mich ist ganz klar, woher das Geld kommen muss: Die Bundesregierung ist die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches, die Bundeswehr die Nachfolgerin der Reichswehr.“ Zudem stellt sich die Frage, welche Firmen von der Zwangsarbeit der Kriegsgefangenen profitiert habe, auch sie könnten zur Kasse gebeten werden. Die Debatte um Konzepte, Betreiber und Geld ist eröffnet.

- Die Ausstellung „Vergessen und vorbei?“ ist noch bis zum 31. Mai im Dokumentationszentrum in der Britzer Straße 5, 12439 Berlin, zu sehen. Dann zieht sie nach Steglitz-Zehlendorf: Ab dem 12. Juni und bis zum 27. August wird die Ausstellung in der Schwartzschen Villa am Rathaus Steglitz gezeigt. Der Eintritt ist frei.

- Radio-Übertragung. Die Podiumsdiskussion fand in Zusammenarbeit mit rbb24 Inforadio statt. Moderator Harald Asel leitete durch den Abend. Die Debatte wird am 28. Mai auf Inforadio ausgestrahlt.