Nachbarschaft

Veröffentlicht am 08.04.2021 von Boris Buchholz

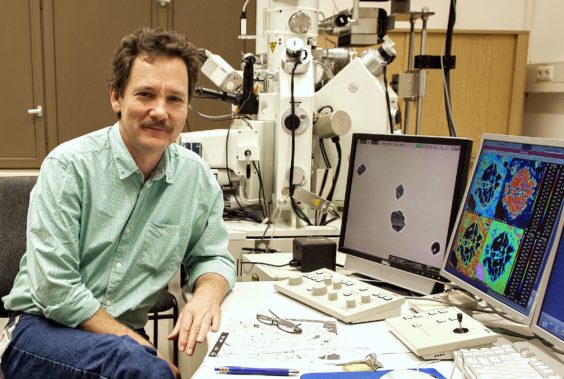

Der Geowissenschaftler Lutz Hecht, er lehrt auf dem Geocampus der Freien Universität in Lankwitz und ist beim Naturkundemuseum Berlin angestellt, macht sich Sorgen: Auch recht kleine Meteoriten sind für die Erde bedrohlich und können große Katastrophen verursachen. Der 59-jährige Zehlendorfer erklärt im Tagesspiegel-Gespräch, warum von Asteroiden, die in der Atmosphäre explodieren, größere Gefahren ausgehen – und dass man Mikrometeoriten vom Hausdach sammeln kann.

Herr Hecht, Sie fordern in einer Pressemitteilung der Freien Universität von letzter Woche, dass „die Bedrohung der Erde durch mittelgroße Asteroiden neu bewertet und ernst genommen werden muss“. Wie kommen Sie zu diesem Schluß? Wir haben in einem internationalen Team den Einschlag eines 100 Meter großen Meteors in der Antarktis untersucht – der Einschlag wirkte sich auf eine riesige Fläche aus.

Der untersuchte Meteor schlug vor 430.000 Jahren ein. Wie oft gehen Kaliber dieser Größe auf die Erde nieder? Statistisch gesehen findet ein Einschlag in dieser Größenordnung etwa alle 5.000 bis 10.000 Jahre statt. Man muss aber dazu sagen, dass wir für diesen Größenbereich an Asteroiden keine besonders gute Datenlage haben. Das Monitoring der kleinen Asteroide in unserem Sonnensystem ist noch recht lückenhaft. Außerdem hinterlassen sie auf unserer Erde auch keine richtigen Krater – ein Beispiel dafür ist das Tunguska-Ereignis.

Das Tunguska-Ereignis, was ist das? Ein ziemlich beeindruckendes Beispiel eines Asteroideneinschlags in der historischen Vergangenheit. Dieser Einschlag fand 1908 oberhalb der sibirischen Wälder statt: Auch hier explodierte der Asteroid – er maß nur 50 Meter im Durchmesser – in der Atmosphäre, in circa zehn Kilometer Höhe. Es kommt zu einem „Airblast“: Die Druckwelle war so stark, dass fast alle Bäume im Umfeld von 20 bis 40 Kilometern wie Streichhölzer umgeknickt sind. Sechzig Millionen Bäume. Man kann von Glück reden, dass der Einschlag nicht über einem stark besiedelten Gebiet stattgefunden hat.

Was ist an dem antarktischen Meteor, den Sie untersucht haben, besonders? Das Meteoritenmaterial wurde vor drei Jahren von belgischen Kollegen in der Antarktis gefunden und war eine gewisse Überraschung. Es zeigte sich, dass die kleinen Kügelchen, die sie aus glazialen Sedimenten eingesammelt hatten, vom typischen geschmolzenen Meteroitenmaterial abweichen. Kurz gesagt: Der circa 100 Meter große Asteroid ist bereits in der Atmosphäre explodiert, sein geschmolzenes beziehungsweise gasförmiges Material erreichte die Oberfläche des arktischen Eises als hochenergetischer Strahl.

Es war also kein Felsen, der einschlug, sondern ein Strahl mehr oder weniger flüssigen Materials? Ja, so ist es. Eine Mischung aus verdampftem Eis und gasförmigem Asteroid ist dann bis in große Höhen der Atmosphäre aufgestiegen und hat durch Kondensation die Kügelchen gebildet, die über tausende von Kilometern weit in der Antarktis verteilt wurden. Unsere Studie führt vor Augen, wie heftig die Auswirkungen eines Einschlages eines relativ kleinen Asteroiden sein können.

Es ist doch bestimmt besser, wenn ein Meteor die Erde nicht direkt trifft. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass ein direkter Treffer eines Asteroiden auf unsere Erdoberfläche immer die größere Katastrophe darstellt. Die Krater demonstrieren uns die zerstörerische Kraft am Einschlagsort: Sie sind etwa 15- bis 20-mal so groß wie der einschlagende Asteroid. Die Auswirkungen auf die Umwelt gehen aber weit über den Kraterrand hinaus. Die Hitzestrahlung und eine sich enorm schnell ausbreitende Druckwelle erzeugen katastrophale Zerstörungen bis zu einer Entfernung des etwa 200-fachen des Durchmessers des einschlagenden Asteroiden. Also: Bei einem 100 Meter großen Asteroiden wird alles im Umkreis von 20 Kilometern in Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück fließt eine große Menge Energie beim Einschlag auf die Kraterbildung – sonst wäre es noch schlimmer.

OK, und bei einer Explosion in der Atmosphäre? Explodiert der Asteroid bereits vor dem Erreichen der Erdoberfläche, wird die gesamte Energie in die Druckwelle und extrem hohe Temperaturen umgewandelt. Das heiße, geschmolzene beziehungsweise gasförmige Material kann sich dann relativ weit über die Erdoberfläche ausbreiten und tödliche Verwüstungen – im Vergleich zum festen Einschlag – in einem noch größeren Abstand zum Einschlagsort anrichten. Wir wissen noch vergleichsweise wenig über die Auswirkungen der oberflächennahen Explosion von Asteroiden, aber unsere aktuelle Studie sowie das Tunguska-Ereignis sind Beispiele, die uns einem besseren Verständnis näherbringen.

Können wir uns vor Asteroiden überhaupt schützen? Basis jeder Abwehr ist die sorgfältige und regelmäßige Beobachtung der erdnahen Asteroiden. Kommt einer zu nahe, kann er durch Einschlagsonden, also Geschossen, von seinem Kollisionskurs mit der Erde abgelenkt werden. Mit dem internationalen AIDA-Projekt der Weltraumagenturen NASA (USA) und ESA (Europa) soll dieses Konzept an einem realen Asteroiden, dem erdnahen Doppelasteroiden Didymos, erprobt werden. Das Weltraumprojekt ist so geplant: Die NASA ist für den Start der Einschlagssonde zuständig; das ist die DART-Mission, sie soll bereits Ende 2021 beginnen. Aufgabe der ESA ist es, einige Jahre später mit der HERA-Mission einen Satelliten zu entsenden, der die Ergebnisse aus ganzer Nähe analysieren soll. Über 20 EU-Staaten sind an dem Projekt beteiligt, die Bundesrepublik ist der größte Beitragszahler. Drücken wir die Daumen, dass es funktioniert!

Was empfehlen Sie der Bundesregierung konkret? Wir brauchen neben der Abwehr auch ein vertieftes Verständnis der Prozesse beim Einschlag eines Asteroiden. Das heißt, wir brauchen Grundlagenforschung. Angesichts der ernstzunehmenden Bedrohung aus dem All kann ich der Bundesregierung deshalb nur empfehlen, in Zukunft auch vermehrt die Erforschung von Asteroideneinschlägen zu unterstützen.

Erst die Pandemie und jetzt auch noch die Gefahr von oben: Was können Sie denn noch Mutmachendes über Ihre Meteroitenarbeit berichten? Ich bin mir nicht sicher, ob meine speziellen Forschungsergebnisse den Menschen direkt mehr Mut machen können. Natürliche Gefahren, die wir Menschen wenig oder gar nicht beherrschen können, wird es wohl immer geben. Ganz allgemein bin ich davon überzeugt, dass eine Gesellschaft, die es nicht versäumt, in Forschung, Kultur und Bildung zu investieren, durchaus mit Mut und Zuversicht in die Zukunft blicken kann. Und: Es gibt ja nicht nur die mehrere Meter großen Brocken aus dem All, sondern auch ganz kleine.

Es prasseln also noch mehr Weltraumteile auf uns hernieder … Pro Tag gibt es durchschnittlich 17 Meteoritenfälle auf die Erde. Das macht allerdings nur eine durchschnittliche Gesamtmasse von einigen zehn Kilogramm pro Tag aus. Dazu kommt kosmischer Staub – meist verglüht er, dennoch gelangen pro Tag vier bis fünf Tonnen Staub aus dem All auf die Erde. Der Staub bildet Mikrometeoriten, die meist deutlich kleiner als zwei Millimeter und nur schwer zu entdecken sind. Wer weiß, wie es geht, kann sie auf Flachdächern finden.

Sie meinen, ich kann in Steglitz-Zehlendorf Meteoriten vom Dach sammeln? In der Tat, wenn ein Flachdach für einige Jahre existiert, können sich dort so viele Mikrometeorite anhäufen, dass man sie mit geeigneten Methoden aufsammeln kann. Das Museum für Naturkunde und die Freie Universität wollen gemeinsam in Zukunft ein bürgerwissenschaftliches Meteorit-Projekt auf die Beine stellen, bei dem sich jeder und jede beteiligen kann – das macht richtig Spaß!

- Wer soll hier als nächstes vorgestellt werden? Sie selbst? Jemand, den Sie kennen? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge unter: boris.buchholz@tagesspiegel.de

Text: Boris Buchholz

Foto: Hwa Ja Götz / Museum für Naturkunde

+++

Sie wollen mehr aus Berlins Bezirken lesen? Die 12 Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es, Bezirk für Bezirk, kostenlos unter leute.tagesspiegel.de

+++

Und hier noch mehr Themen im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf:

- Fragen gehören zum Journalismus: Die große Leser:innen-Umfrage

- Lankwitzer Forscher fordert, der Abwehr von Asteroiden mehr Aufmerksamkeit zu schenken: „Der Einschlag wirkte sich auf eine riesige Fläche aus“

- Neun Minuten nach dem Alarm war die Feuerwehr am brennenden Behring-Klinikum: „Das Krankenhauspersonal hat in den frühen Morgenstunden des Karfreitags Menschenleben gerettet“

- Zwei weitere schwerstkranke Patienten der evakuierten Station über Ostern verstorben

- Corona-Update

- Nur ein alter Plan: Bezirksbürgermeisterin stoppt die Überarbeitung des Zentrenkonzepts

- Welche Geschäfte mussten schließen? Leserinnen und Leser zeichnen ein „Straßenbild der Pandemie“

- Spazierweg in Düppel-Süd: Die Tage der Birken sind gezählt

- Wider der Zerstörung: Die Bücherboxx auf dem Markusplatz wird wieder aufgestellt

- Mutmaßliche Brandstiftung: Feuer im Flüchtlingsheim

- Indianer, Berlin und Fukushima: Digitale Kunstausstellung im Haus am Waldsee

- Fast 806 Kilometer: Ruderfrauen vom Wannsee gewinnen „Women’s Rowing Challenge“

- Aufstieg in die Dritte Liga: Viktoria 1889 bringt ein „temporäres Stadion“ ins Spiel